毎日写真が撮りたくなる、キャンパス

建築写真のプロが甲南女子大学のキャンパスを撮ったら……?

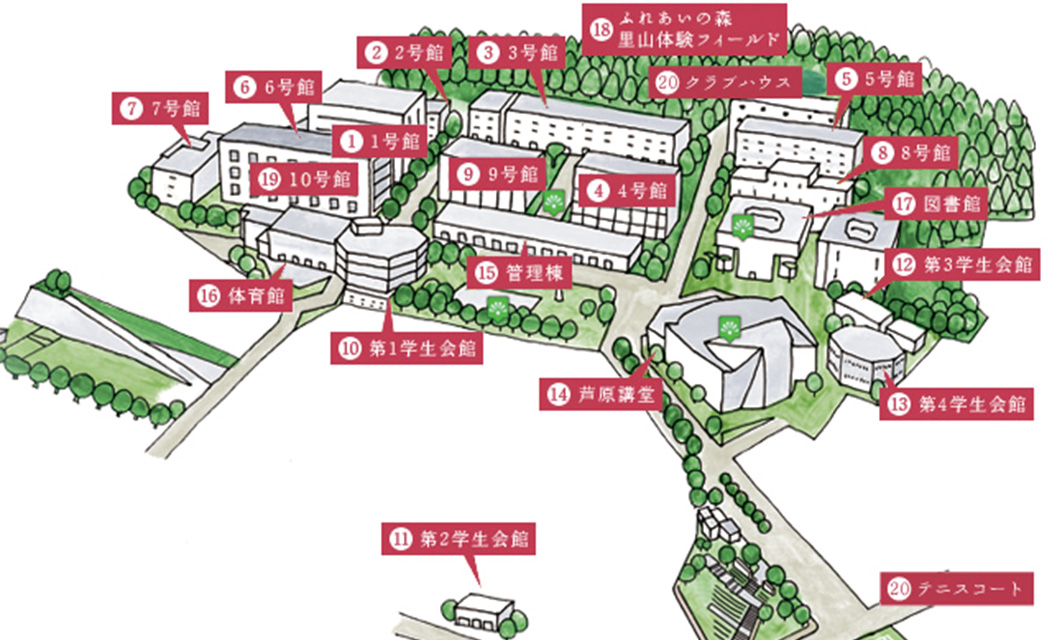

甲南女子大学の建物・キャンパスは、昭和を代表する建築家・村野藤吾氏による設計なのをご存知でしょうか。商業ビルやホテル、百貨店など多くの建築物を手がけた同氏ですが、作品が建物単体ではなく、建築群として残されているのは、全国的にも非常に貴重なのだそうです。村野氏によって建物のレイアウトやディテールまで計算し尽くされた甲南女子大学のキャンパス内は、実は知る人ぞ知る、名建築の宝庫。

さらに、2025年の進学ブランド力調査(関西エリア)のイメージ項目別知名校ランキング「キャンパスがきれいである」に甲南女子大学が4位にランクインするなど、名建築は時代を超えて現代の高校生にも評価されています。

今回は、村野建築をはじめとする多くの近代建築を写真に収めてきた写真家・西岡潔さんをゲストに迎え、メディア表現学科で写真を学ぶ学生さんたちとともに、キャンパス内を巡りながら「ここがいい!」と思うポイントを撮影いただきました。そして、後半はプロの写真家の目線で感じた被写体としての甲南女子大学の魅力について語っていただきました。

※キャンパスは基本的には一般公開されていません。高校生・受験生の方はオープンキャンパスをご活用ください。

〈撮影いただくカメラマン〉

〈参加してくれた学生〉

キャンパス巡り①

白亜の学舎を象徴する建物・管理棟

今日はよろしくお願いします!早速キャンパスを巡っていけたらと思いますが、まずやってきたのが管理棟。長方形を組み合わせた外構デザインや吹き抜けになった空間がスタイリッシュで印象的です。

![]() 管理棟は開学当初の1964年に完成しました。キャンパスの正面玄関でもあり、いわば白亜の校舎が並ぶ甲南女子大学の顔のような存在です。できるだけ装飾を省いて直線だけで構成した少し無機質な雰囲気の外観が特徴的ですが、壁面はどこかぬくもりを感じるでしょう?実は手作業でモルタルを掃き付けて仕上げているんですよ。

管理棟は開学当初の1964年に完成しました。キャンパスの正面玄関でもあり、いわば白亜の校舎が並ぶ甲南女子大学の顔のような存在です。できるだけ装飾を省いて直線だけで構成した少し無機質な雰囲気の外観が特徴的ですが、壁面はどこかぬくもりを感じるでしょう?実は手作業でモルタルを掃き付けて仕上げているんですよ。

![]() だから壁面に表情が生まれているんですね。それによって壁面に表情が生まれています。これだけ手間のかかることは今の時代にはできません。高度経済成長期の只中にあったあの時代だからできた、あたたかみのある意匠だと思います。

だから壁面に表情が生まれているんですね。それによって壁面に表情が生まれています。これだけ手間のかかることは今の時代にはできません。高度経済成長期の只中にあったあの時代だからできた、あたたかみのある意匠だと思います。

![]() 触ってみると手触りがいいですよね。ふたつと同じ模様になっているところはない、貴重なものです。

触ってみると手触りがいいですよね。ふたつと同じ模様になっているところはない、貴重なものです。

![]() ここは南から入ってくる光を利用して、壁面の立体感を出しながら撮ってみてもおもしろそうですね。

ここは南から入ってくる光を利用して、壁面の立体感を出しながら撮ってみてもおもしろそうですね。

![]() この管理棟のほか、3号館と渡廊下は、2019年に国の登録有形文化財に登録されました。実は管理棟はのちに、建物の北側だけ建て増しているんですが、外観を損なわないように工夫しているためわからないと思います。

この管理棟のほか、3号館と渡廊下は、2019年に国の登録有形文化財に登録されました。実は管理棟はのちに、建物の北側だけ建て増しているんですが、外観を損なわないように工夫しているためわからないと思います。

![]() ちょっと撮ってみましょう。たとえば管理棟から渡廊下と3号館を撮るときに、階段の上に立って撮ってもいいんですが、あえて管理棟の天井部分や階段を手前に入れて撮ることで、「撮影者がここにいる」ということをさりげなく伝えることができるかなと思います。

ちょっと撮ってみましょう。たとえば管理棟から渡廊下と3号館を撮るときに、階段の上に立って撮ってもいいんですが、あえて管理棟の天井部分や階段を手前に入れて撮ることで、「撮影者がここにいる」ということをさりげなく伝えることができるかなと思います。

![]() 上下の建物を入れることで、たしかに撮影者の気配みたいなものを感じますね。

上下の建物を入れることで、たしかに撮影者の気配みたいなものを感じますね。

![]() これまで感覚だけで撮っていて、そういうことまで考えて撮ったことはなかったです。

これまで感覚だけで撮っていて、そういうことまで考えて撮ったことはなかったです。

![]() あと、建物の外観や風景を撮るときに、人が入らないように撮影することもありますが、あまりいろんなものを排除しすぎるといつの時代の写真かわからなくなります。写真には「時間を撮る」とか「時代を撮る」という役割もあるので、あえてその風景に人や車を入れることで服装やヘアスタイル、デザインなどからその時代の流行がわかる、ということも大切なんです。

あと、建物の外観や風景を撮るときに、人が入らないように撮影することもありますが、あまりいろんなものを排除しすぎるといつの時代の写真かわからなくなります。写真には「時間を撮る」とか「時代を撮る」という役割もあるので、あえてその風景に人や車を入れることで服装やヘアスタイル、デザインなどからその時代の流行がわかる、ということも大切なんです。

![]() なるほど……!

なるほど……!

![]() 特に建物ならわりと長いスパンで同じ場所にあるので、のちの人が見たときに、いつごろの写真なのかがわかる手がかりになるような情報が入っているといい場合があるんですよ。

特に建物ならわりと長いスパンで同じ場所にあるので、のちの人が見たときに、いつごろの写真なのかがわかる手がかりになるような情報が入っているといい場合があるんですよ。

![]() そういえば渡廊下の間にあるヤシの木は開学当初の写真にも写っていますが、本当に小さいんです。たしかに建物だけだといつの時代に撮ったのかわかりませんが、ヤシの木がここに写っていることで時の経過がわかるのがおもしろいですね。

そういえば渡廊下の間にあるヤシの木は開学当初の写真にも写っていますが、本当に小さいんです。たしかに建物だけだといつの時代に撮ったのかわかりませんが、ヤシの木がここに写っていることで時の経過がわかるのがおもしろいですね。

![]() あとは、構図の縦横の使い分けを意識してみるのもいいと思います。建築だと外観は縦構図で撮ることが多いんですが、縦写真は余分なものが削ぎ落とされ、よりその時の自分が何をクローズアップして見ているのかを伝えやすいと思います。逆に横写真は、そもそも人間の目が横に並んでいるので、より普段見えている情景に近いというか、周囲のものも取り入れながら表現することができるんです。

あとは、構図の縦横の使い分けを意識してみるのもいいと思います。建築だと外観は縦構図で撮ることが多いんですが、縦写真は余分なものが削ぎ落とされ、よりその時の自分が何をクローズアップして見ているのかを伝えやすいと思います。逆に横写真は、そもそも人間の目が横に並んでいるので、より普段見えている情景に近いというか、周囲のものも取り入れながら表現することができるんです。

![]() 縦横の使い分け、さっそく実践してみます!

縦横の使い分け、さっそく実践してみます!

おふたりもさすが、カメラに慣れていらっしゃいますね。

![]() 普段、授業や部活で撮っているのと、カメラのワークショップや写真の授業でカメラの使い方を学んだメディア表現学科の学生であれば、簡単な手続きで大学のカメラを借りることもできるんです。学外への持ち出しもできるので友だちとの旅行に持って行ったり、特に予定のない日もカメラを借りて帰って身近なところで撮影したりしています。

普段、授業や部活で撮っているのと、カメラのワークショップや写真の授業でカメラの使い方を学んだメディア表現学科の学生であれば、簡単な手続きで大学のカメラを借りることもできるんです。学外への持ち出しもできるので友だちとの旅行に持って行ったり、特に予定のない日もカメラを借りて帰って身近なところで撮影したりしています。

![]() 私も頻繁に借りていろんなところにカメラを持って出かけるようにしています。次はどこで何を撮ろうか考えるのも楽しいです。

私も頻繁に借りていろんなところにカメラを持って出かけるようにしています。次はどこで何を撮ろうか考えるのも楽しいです。

![]() ……あれ?西岡さんは?

……あれ?西岡さんは?

![]() あんなところに!私もいいアングルを探しに行ってきます!

あんなところに!私もいいアングルを探しに行ってきます!

キャンパス巡り②

優美な被写体・芦原講堂

続いてやってきたのは芦原講堂。丘の上にあるキャンパスの傾斜を利用して建てられているとお聞きしました。

![]() 芦原講堂は傾斜に面した入口の部分から地下3階建ての構造で、パイプオルガンを設置するためにつくられた建物です。村野藤吾が自らスケッチを描いた甲南女子大学の建物のなかで最後に描いたのが芦原講堂だそうです。こちらも白亜の建物になっていますが、直線でデザインされた管理棟などとは異なり、ところどころに曲線を取り入れながら、見る角度によってさまざまな形に見える個性的な外観をしています。

芦原講堂は傾斜に面した入口の部分から地下3階建ての構造で、パイプオルガンを設置するためにつくられた建物です。村野藤吾が自らスケッチを描いた甲南女子大学の建物のなかで最後に描いたのが芦原講堂だそうです。こちらも白亜の建物になっていますが、直線でデザインされた管理棟などとは異なり、ところどころに曲線を取り入れながら、見る角度によってさまざまな形に見える個性的な外観をしています。

![]() 私は芦原講堂の非日常的な雰囲気が好きで、以前写真の授業でも内部を撮りました。階段などの曲線がきれいなんです。でも、撮るのが難しくて、どうやって撮るのが正解なのかわかりませんでした。

私は芦原講堂の非日常的な雰囲気が好きで、以前写真の授業でも内部を撮りました。階段などの曲線がきれいなんです。でも、撮るのが難しくて、どうやって撮るのが正解なのかわかりませんでした。

![]() 階段の曲線に目をつけられたのはいいですね。実は村野建築の見どころのひとつは階段にあるんですよ。階段というのは身体性がよく現れる部分で、踏み板の高さや奥行き、手すりの持ち手のサイズなどによって上り下りのしやすさが変わりますから、建物の種類や用途によってデザインが全然違うんです。特に村野建築では階段の手すりに曲線をうまく取り入れているのが特徴で、芦原講堂も手すりの始まりと終わりの部分はゆるやかな曲線でデザインされていますね。

階段の曲線に目をつけられたのはいいですね。実は村野建築の見どころのひとつは階段にあるんですよ。階段というのは身体性がよく現れる部分で、踏み板の高さや奥行き、手すりの持ち手のサイズなどによって上り下りのしやすさが変わりますから、建物の種類や用途によってデザインが全然違うんです。特に村野建築では階段の手すりに曲線をうまく取り入れているのが特徴で、芦原講堂も手すりの始まりと終わりの部分はゆるやかな曲線でデザインされていますね。

![]() おっしゃる通り、手すりや柵は華奢で優雅な雰囲気がよく出ています。

おっしゃる通り、手すりや柵は華奢で優雅な雰囲気がよく出ています。

![]() 村野建築では細めの繊細な手すりが多いんです。よく見ていると、似たような手すりが他の作品にもあるので、「これも村野建築かな」と気づくポイントになります。

村野建築では細めの繊細な手すりが多いんです。よく見ていると、似たような手すりが他の作品にもあるので、「これも村野建築かな」と気づくポイントになります。

ついでに言うと、僕は建築物のなかでも階段が好きで階段の本(『いい階段の写真集』PIE インターナショナル)も出しているんですが、手すり以外に階段の裏側も好きな場所です。

![]() えっ? 階段の裏ですか?芦原講堂では私も階段の写真を撮りましたが、これまで裏側には注目していませんでした。

えっ? 階段の裏ですか?芦原講堂では私も階段の写真を撮りましたが、これまで裏側には注目していませんでした。

![]() 階段好きの人たちは、略して「段裏」って呼んでいます(笑)。あまり注目されない場所ですがけっこう凝っていたりするんですよ。

階段好きの人たちは、略して「段裏」って呼んでいます(笑)。あまり注目されない場所ですがけっこう凝っていたりするんですよ。

![]() あ!たしかに裏側にも凹凸があったり、照明がついていたりしますね。階段によって裏側がどうなっているかは意識していませんでした。

あ!たしかに裏側にも凹凸があったり、照明がついていたりしますね。階段によって裏側がどうなっているかは意識していませんでした。

![]() 私は芦原講堂の照明のデザインが好きなんです。さりげなく花の形になっていてかわいらしいので。

私は芦原講堂の照明のデザインが好きなんです。さりげなく花の形になっていてかわいらしいので。

![]() 花びらになる照明の数が4つだったり5つだったり、同じ建物内でも場所によってデザインが少しずつ異なりつつも統一感があり、空間につながりが生まれていますね。

花びらになる照明の数が4つだったり5つだったり、同じ建物内でも場所によってデザインが少しずつ異なりつつも統一感があり、空間につながりが生まれていますね。

![]() 今までは「ここがいい!」と思った場所を感覚だけでササッと撮っていたのですが、建築的な視点を聞いて、考えながら撮ることの大切さがわかりました。

今までは「ここがいい!」と思った場所を感覚だけでササッと撮っていたのですが、建築的な視点を聞いて、考えながら撮ることの大切さがわかりました。

![]() 実は芦原講堂は海の中にある貝殻をイメージしたと言われています。音響のためということもありますが、石壁が帆立貝の貝殻のようなデザインになっているのがわかるでしょうか? ここから管理棟の方角を見ると海(貯水池)があって、その向こうにある学生会館のガラス壁が空というストーリーになっているのだそうです。

実は芦原講堂は海の中にある貝殻をイメージしたと言われています。音響のためということもありますが、石壁が帆立貝の貝殻のようなデザインになっているのがわかるでしょうか? ここから管理棟の方角を見ると海(貯水池)があって、その向こうにある学生会館のガラス壁が空というストーリーになっているのだそうです。

![]() 村野建築はほかにも海をイメージしたと言われている作品があるので、そのお話を聞くとなるほどなぁと納得します。そういうストーリーを写真で表現するのもおもしろいですね。

村野建築はほかにも海をイメージしたと言われている作品があるので、そのお話を聞くとなるほどなぁと納得します。そういうストーリーを写真で表現するのもおもしろいですね。

キャンパス巡り③

吹き抜けの読書空間・阿部記念図書館

最後に訪れたのは図書館。こちらも複雑で個性的な姿をしていますね。建物の四隅に円筒形の構造物があり、小さな灯り窓が見えています。内部は吹き抜けがあって、一般的にイメージする図書館よりもゆとりのある空間という感じがしますね。

![]() 設計当時、大学としてはもっと書架を多くし蔵書数を確保したいと考えていたのですが、「教育にはゆとりが必要でしょう」という村野藤吾の言葉に当時の学長が賛同し、床面積を減らして現在のような吹き抜けの空間になったと言われています。開放的な吹き抜けのある閲覧室は、歴代の学生たちにも好評ですね。

設計当時、大学としてはもっと書架を多くし蔵書数を確保したいと考えていたのですが、「教育にはゆとりが必要でしょう」という村野藤吾の言葉に当時の学長が賛同し、床面積を減らして現在のような吹き抜けの空間になったと言われています。開放的な吹き抜けのある閲覧室は、歴代の学生たちにも好評ですね。

![]() 吹き抜けの周りを囲んでいる柵は、先ほどの芦原講堂と同じタイプの細い手すりが使われていますね。

吹き抜けの周りを囲んでいる柵は、先ほどの芦原講堂と同じタイプの細い手すりが使われていますね。

![]() 2階が閲覧室で、吹き抜けの周りは全て書庫になっています。その中で3階はぐるりと柵で囲んでいますが、4階はバルコニー風で柱と柱の間に柵を設けたデザインになっています。設計の意図は不明ですが、じっくりと見ると凝っているなあと感心する箇所がたくさんありますね。

2階が閲覧室で、吹き抜けの周りは全て書庫になっています。その中で3階はぐるりと柵で囲んでいますが、4階はバルコニー風で柱と柱の間に柵を設けたデザインになっています。設計の意図は不明ですが、じっくりと見ると凝っているなあと感心する箇所がたくさんありますね。

![]() 普段図書館を利用しますが、3階と4階の柵の違いに気づいていませんでした。細部の違いを知ることで図書館を見る視点が変わってきます。

普段図書館を利用しますが、3階と4階の柵の違いに気づいていませんでした。細部の違いを知ることで図書館を見る視点が変わってきます。

![]() 図書館の建物は、この吹き抜けのほかに螺旋階段も見どころです。外から見ると円筒形になっている部分に螺旋階段があるので行ってみましょう。

図書館の建物は、この吹き抜けのほかに螺旋階段も見どころです。外から見ると円筒形になっている部分に螺旋階段があるので行ってみましょう。

![]() 螺旋階段の手すりも村野建築特有の細いものですね。螺旋階段は真上から真下を撮るのか、それともちょっと角度をずらして撮るのかで印象がガラリと変わるので難しいんです。手すりの入り方や全体のバランスを変えながら撮ってみるといいですよ。

螺旋階段の手すりも村野建築特有の細いものですね。螺旋階段は真上から真下を撮るのか、それともちょっと角度をずらして撮るのかで印象がガラリと変わるので難しいんです。手すりの入り方や全体のバランスを変えながら撮ってみるといいですよ。

![]() 螺旋階段のある場所はいつもは立ち入り禁止の立て看板があるので、入れないんです。以前の授業では入口近くの上部のところだけしか撮影できなかったので、下まで行ったのは今回が初めてです。

螺旋階段のある場所はいつもは立ち入り禁止の立て看板があるので、入れないんです。以前の授業では入口近くの上部のところだけしか撮影できなかったので、下まで行ったのは今回が初めてです。

![]() あ、手すりの付け根がちょっと細くなっている!前回は気づかなかったんですけど、いろいろお話を聞いて手すりの個性に気がつきました。

あ、手すりの付け根がちょっと細くなっている!前回は気づかなかったんですけど、いろいろお話を聞いて手すりの個性に気がつきました。

![]() 螺旋階段の裏側も初めてしっかりと見ました(笑)。上から下の階まで、彫刻刀で一気に削ったような窪みがあって、普通は見ないようなところまで丁寧にデザインがされていることに驚きました。

螺旋階段の裏側も初めてしっかりと見ました(笑)。上から下の階まで、彫刻刀で一気に削ったような窪みがあって、普通は見ないようなところまで丁寧にデザインがされていることに驚きました。

撮影を終えて

撮ってみてわかったキャンパスの魅力

キャンパス巡りおつかれさまでした!みなさん夢中になって撮られている姿が印象的でした。 最後に、西岡さんに撮影したお写真をご紹介いただきながら、今日の撮影のポイントをうかがいたいと思います。

![]() 管理棟ではモルタルの壁面に注目をしました。白い建物なのでそのまま撮影するとのっぺりとした平坦な感じになってしまうのですが、影の部分と太陽があたっている部分を少し入れて雰囲気を出してみました。

管理棟ではモルタルの壁面に注目をしました。白い建物なのでそのまま撮影するとのっぺりとした平坦な感じになってしまうのですが、影の部分と太陽があたっている部分を少し入れて雰囲気を出してみました。

![]() 芦原講堂の内部は両階段の真ん中に飛び出している床(天井)のデザインがおもしろいなと注目しました。まるでフリーハンドでハサミで切ったような曲線で、本当にこの空間にピッタリのデザインだなと。

芦原講堂の内部は両階段の真ん中に飛び出している床(天井)のデザインがおもしろいなと注目しました。まるでフリーハンドでハサミで切ったような曲線で、本当にこの空間にピッタリのデザインだなと。

![]() 図書館の螺旋階段もそうですが、階段は上から見るか下から見るか、ちょっとした角度の違いで見え方が変わります。あとから写真を見直して、なんでこの撮り方をしたのだろうと思ったりすることもあります。

図書館の螺旋階段もそうですが、階段は上から見るか下から見るか、ちょっとした角度の違いで見え方が変わります。あとから写真を見直して、なんでこの撮り方をしたのだろうと思ったりすることもあります。

建築物の写真を撮るときの注意点はありますか?

![]() 建築は基本的にどんな部分もすべて意味があるようにつくられています。ですから建築写真を撮影する場合は、その意味するところを知っているほうが、見るのも写真を撮るのも、より楽しめると思いますよ。そして、たとえ意味を知らなくても、「なぜこうなっているのだろうか?」という疑問や気づきをもって建築とコミュニケーションしながら撮ることもとても良いと思います。コミュニケートの必要性は写真撮影全般に言えることですね。

建築は基本的にどんな部分もすべて意味があるようにつくられています。ですから建築写真を撮影する場合は、その意味するところを知っているほうが、見るのも写真を撮るのも、より楽しめると思いますよ。そして、たとえ意味を知らなくても、「なぜこうなっているのだろうか?」という疑問や気づきをもって建築とコミュニケーションしながら撮ることもとても良いと思います。コミュニケートの必要性は写真撮影全般に言えることですね。

でも、だからといって意味を意識しすぎるとおもしろくないのも事実なんですよね。たとえば、たまたま歩いていたときに一瞬光が当たったところがきれいだったとか、隙間から見える階段の表情とか、ちょっとした気づきの部分を表現するほうがおもしろかったりもします。

![]() 最初に、建物写真にあえて人を入れて撮るという話をしましたが、かつて人がいない写真のほうがクールだと言われていて、雑誌もそういうものばかりが掲載されていた時代がありました。縦のラインも横のラインもまっすぐ撮ることが重要で。そういう写真はたしかにかっこいいけれど、僕自身はあまり好きではないというか息苦しく感じる部分もあって。だから真っ直ぐではなく、ちょっと見上げるようにして撮るとか、斜めから撮るとか、ほかのものも入れるとか、人の気配を感じさせるとか、そういう撮り方をしています。

最初に、建物写真にあえて人を入れて撮るという話をしましたが、かつて人がいない写真のほうがクールだと言われていて、雑誌もそういうものばかりが掲載されていた時代がありました。縦のラインも横のラインもまっすぐ撮ることが重要で。そういう写真はたしかにかっこいいけれど、僕自身はあまり好きではないというか息苦しく感じる部分もあって。だから真っ直ぐではなく、ちょっと見上げるようにして撮るとか、斜めから撮るとか、ほかのものも入れるとか、人の気配を感じさせるとか、そういう撮り方をしています。

スマートフォンでも建築写真を撮ることはできますか?

![]() 実はスマホの方が建築写真は撮りやすいのではないかと思います。デジカメにもモニターがついていますが、スマホのほうが大きな画面なので断然わかりやすいということもありますし、水平のラインも表示されるので歪みなく撮ることができるし、画像の調整もしやすいですよね。

実はスマホの方が建築写真は撮りやすいのではないかと思います。デジカメにもモニターがついていますが、スマホのほうが大きな画面なので断然わかりやすいということもありますし、水平のラインも表示されるので歪みなく撮ることができるし、画像の調整もしやすいですよね。

![]() ではなぜカメラを使うのか、ということですが、スマホはそのときの気分で感覚的に撮れるというメリットがある一方で、じっくりと撮ろうというときにはスマホだと気持ちが入らないという点があります(笑)。だから気持ちを入れてしっかり撮影しようと思うときはカメラで撮りたいんじゃないでしょうか。

ではなぜカメラを使うのか、ということですが、スマホはそのときの気分で感覚的に撮れるというメリットがある一方で、じっくりと撮ろうというときにはスマホだと気持ちが入らないという点があります(笑)。だから気持ちを入れてしっかり撮影しようと思うときはカメラで撮りたいんじゃないでしょうか。

同じものをスマホとカメラで撮り比べて仕上がりを見比べてみるのも勉強になるでしょうね。

撮影に参加してくれたおふたりの感想もお願いします!

![]() 今日参加したことで知らなかった情報に触れることができ、新たな視点に気づくことができました。私はどうしても被写体がひとつになりがちというか、「これを撮りたい」と思ったらそれだけになってしまうのですが、今日見せてもらった写真ではたとえば手前の緑を入れたりほかの風景もうまく入れて撮るというのがいいなと思いました。

今日参加したことで知らなかった情報に触れることができ、新たな視点に気づくことができました。私はどうしても被写体がひとつになりがちというか、「これを撮りたい」と思ったらそれだけになってしまうのですが、今日見せてもらった写真ではたとえば手前の緑を入れたりほかの風景もうまく入れて撮るというのがいいなと思いました。

あと、芦原講堂の内部の色がとてもきれいで、どうやったらあんな色を出せるのか知りたいです。

![]() パイプオルガンのある写真は露出を少し暗めにしています。館内は暗いところと明るいところがありましたが、明るいところが飛ばないように、だけど暗くなりすぎないよう意識して撮るといいですよ。今日はjpgで撮影していますが、「もっとこういうふうに撮りたい」というこだわりがある場合は、RAW設定で撮影し、撮影後に色味をコントロールするといいと思います。

パイプオルガンのある写真は露出を少し暗めにしています。館内は暗いところと明るいところがありましたが、明るいところが飛ばないように、だけど暗くなりすぎないよう意識して撮るといいですよ。今日はjpgで撮影していますが、「もっとこういうふうに撮りたい」というこだわりがある場合は、RAW設定で撮影し、撮影後に色味をコントロールするといいと思います。

![]() 以前の授業で村野建築について学んでいましたが、今日はそのときとはまた違うお話が聞け、新しく知った部分もたくさんありました。そのなかでも、手すりへの視点は興味深かったです。芦原講堂も図書館もこれまでは自分が撮影すると建物に入ったあとのアングルだけだったと思います。入る前、手前の扉などを入れて人がいるということを認識させる、という視点は新鮮でした。

以前の授業で村野建築について学んでいましたが、今日はそのときとはまた違うお話が聞け、新しく知った部分もたくさんありました。そのなかでも、手すりへの視点は興味深かったです。芦原講堂も図書館もこれまでは自分が撮影すると建物に入ったあとのアングルだけだったと思います。入る前、手前の扉などを入れて人がいるということを認識させる、という視点は新鮮でした。

![]() 日常生活のなかで階段というのは面倒だったりしんどい存在で、ついエスカレーターを利用したりすると思います。だけど建築としての階段のおもしろさを知ることで、手すりに目がいくようになったり、上り下りするときのリズム感の違いに気づいたり、苦痛な時間が楽しいものになるといいなと思っています。僕も村野さんの建築で階段を好きになってからは進んで階段に向かうようになりました(笑)。

日常生活のなかで階段というのは面倒だったりしんどい存在で、ついエスカレーターを利用したりすると思います。だけど建築としての階段のおもしろさを知ることで、手すりに目がいくようになったり、上り下りするときのリズム感の違いに気づいたり、苦痛な時間が楽しいものになるといいなと思っています。僕も村野さんの建築で階段を好きになってからは進んで階段に向かうようになりました(笑)。

甲南女子大学のなかでも、そうした自分の好きな場所を見つければ、キャンパスライフがもっと楽しくなるはずですよ。

![]() 今日はおふたりともいろいろ考えながら撮っているように感じましたが、それはすごくいいことだと思います。撮った写真を誰かに見せたときに、なぜそう撮ったのか明確に説明できたほうが伝わりやすいと思いますし、見返してみたときに自分で思った通りに撮れていなければ次に生かせるからです。とはいえ、スナップ的に何も考えずに撮ったときにいいこともあるからおもしろいですよね。

今日はおふたりともいろいろ考えながら撮っているように感じましたが、それはすごくいいことだと思います。撮った写真を誰かに見せたときに、なぜそう撮ったのか明確に説明できたほうが伝わりやすいと思いますし、見返してみたときに自分で思った通りに撮れていなければ次に生かせるからです。とはいえ、スナップ的に何も考えずに撮ったときにいいこともあるからおもしろいですよね。

![]() 私は特に村野建築の曲線の美しさに共感したのですが、そういう建物のあるキャンパスに対して以前より愛着が湧きましたし、あらためて素敵な場所に通っているんだなって思いました。

私は特に村野建築の曲線の美しさに共感したのですが、そういう建物のあるキャンパスに対して以前より愛着が湧きましたし、あらためて素敵な場所に通っているんだなって思いました。

![]() 村野作品の中で学生時代を過ごすということは本当に自慢できることだと思います。村野建築という物差しが体の中に染みつくのでほかの建築に触れたときの考え方の基準になりますし、この空間で学ぶことは今後につながると思います。

村野作品の中で学生時代を過ごすということは本当に自慢できることだと思います。村野建築という物差しが体の中に染みつくのでほかの建築に触れたときの考え方の基準になりますし、この空間で学ぶことは今後につながると思います。

[シーソー]って?

遊びが学びに、学びが遊びに。

いま、あなたの目に映る何か。

あなたの心をどうしようもなく惹きつけている何か。

角度を変えれば、遊びが新しい学びに、学びがとびきりの遊びになる。

私の近くの、私の中の、日常の些細なことが、未来を作る。

[シーソー]は、そのことに気づくきっかけになりたい。

キャンパスマガジン[シーソー]、はじまります。